La arquitectura boliviana presenta una notable diversidad de soluciones a través de su historia, en coincidencia con el carácter pluricultural y multiétnico de la nación.

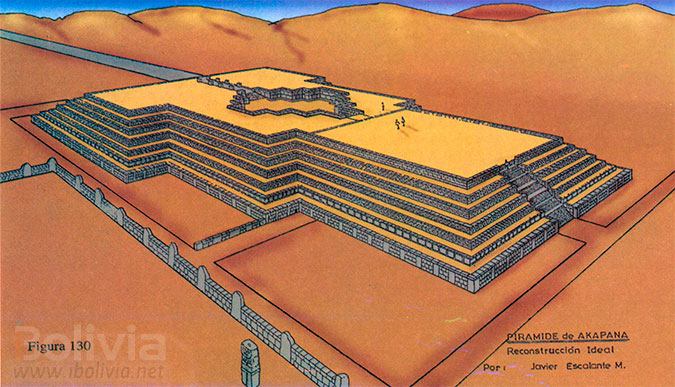

Arquitectura Precolombina - Pirámide de Akapana (reconstrucción: Javier Escalante)

La ocupación humana del actual territorio boliviano, iniciada unos diez mil años antes de la era cristiana, se desarrolló desde al menos tres frentes geográficos, ocurridas unos diez mil años antes de la era cristiana. Mientras la primera oleada andina ingresó por el oeste hacia el altiplano boliviano para continuar su camino hacia el sur, los arawak que venían del Caribe ingresaron por el norte ocupando los bosques amazónicos y la sabana beniana; posteriormente, los tupí-guaraní ocuparon desde el sur y el este las pampas cruceñas y el Chaco. Durante miles de años, lenta, pero sistemáticamente, en cada región se fueron estructurando sistemas culturales, consolidando diferentes modos de construir el entorno cultural material.

Región Andina

En la región andina la organización social adquirió una complejidad y sistematicidad significativa que abarcó la intervención y modificación de la totalidad del entorno hasta llegar a la creación de estados administrados por una burocracia profesional, capaz de planificar ciudades, construir grandes edificaciones destinadas al culto religioso y viviendas de piedra y adobe. En las comunidades sedentarias del altiplano, la vivienda se consolidó como unifamiliar y mono-ambiental, de planta rectangular construida en base a muros portantes de adobe o piedra, y cubierta vegetal de una, dos o cuatro faldones (Chiripa, Tiwanaku, Incario), constituidos por vigas de madera rolliza y paja. En los pocos casos de planta circular, la cubierta se constituyó de un armazón abovedado de ramas (Wankarani, Chipaya). Excepcionalmente, se utilizó la bóveda de avance, generalmente paraboloide (diversos señoríos aimaras).

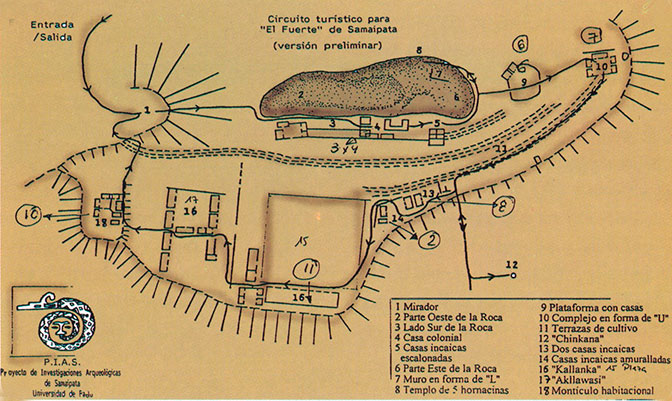

La arquitectura pública adquirió relevancia y monumentalidad, quedando como testimonio de ello las grandes kallankas (lnkallajta,Samaipata), palacios lacustres (Pilkokaina, Chincana), templetes semisubterráneos (Chiripa, Tiwanaku),templos y espacios ceremoniales levantados sobre podios y estructuras piramidales (Akapana y Kalassasaya en Tiwanaku), o cerros esculpidos (Samaipata). Las tumbas andinas o chullpas, distribuidas por todo el altiplano, presentan una variedad notable de soluciones tecnológicas. La alta densidad demográfica de la zona andina junto a la capacidad organizativa y el poder militar de la última cultura dominante (la incaica) permitió la estructuración de una compleja y eficiente red caminera, apoyada por una serie de postas (tambos) y guarniciones militares (Pucarilla, Parabanocito).

Región llanera

En las zonas cálidas, las diferencias climáticas de las llanuras mojeñas, los bosques amazónicos, las pampas chiquitanas y los bosques secos del Chaco, exigieron de los pobladores distintas formas de ocupación del espacio.

Presionados por grandes inundaciones anuales, los pueblos semisedentarios de Moxos, se vieron obligados a construir sus ciudades sobre grandes lomas artificiales, algunas de las cuales miden varias hectáreas de superficie. Llegaron incluso a modificar su entorno natural construyendo centenares de kilómetros de canales, diques y terraplenes, que permitían la interconexión permanente de los diferentes pueblos levantados sobre las islas artificiales, como se las conoce. En las cercanías de los pueblos existían agrupaciones de camellones destinados a captar el sedimento del agua de las inundaciones, con el propósito de aumentar la productividad del suelo. En algunos pueblos las casas eran unifamiliares, pero en otros se construían grandes viviendas colectivas o multifamiliares. La estructura de estas viviendas era básicamente vegetal, constituida por una armazón de vigas, cubiertas finalmente por hojas de palma trenzadas. Cuando la vivienda era colectiva, se conformaban grandes naves abovedadas, capaces de albergar más de una decena de familias. Los pueblos se organizaban alrededor de una plaza central, a la que se accedía por una avenida arborizada, y en cuyo centro se encontraba el bebedero, la gran casa comunal, caracterizada por su profusa decoración y amplitud, capaz de albergar a todos los hombres adultos del pueblo.

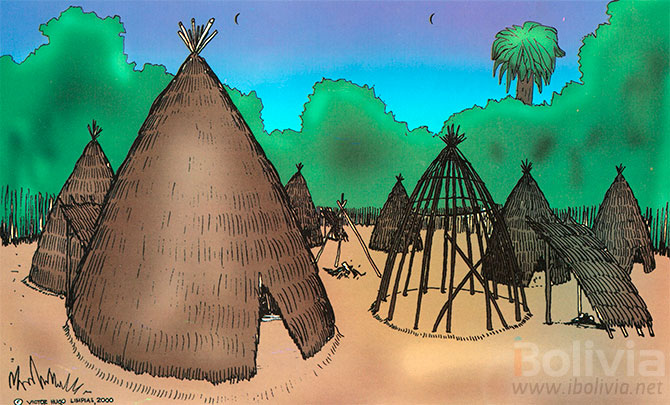

Los pueblos recolectores, pescadores y cazadores de los bosques amazónicos, las pampas chiquitanas y el Chaco, no precisaron realizar grandes intervenciones en su entorno para sobrevivir, pero sí se esforzaron por proteger sus poblados rodeándolos de dos cercos de palos “del grueso de un hombre” y fosos perimetrales, cuyo fondo estaba lleno de lanzas. Según los primeros españoles, algunos de estos pueblos llegaron a tener más de 1.000 viviendas y contaban con una gran plaza central a la que se accedía por una avenida de palmeras. En el centro o al lado de esa plaza se encontraba la gran cabaña comunitaria o “Casa de los Hombres”, en donde se reunía el consejo de ancianos y se realizaba las ceremonias de iniciación guerrera. En forma similar a las pampas benianas, cuando las viviendas eran unifamiliares, presentaban planta circular; y si eran casas colectivas, su planta era rectangular absidiada, con aberturas para ventilación en la cumbrera. La tecnología sencilla de estas viviendas respondía a su carácter efímero.