A pesar de la explotación a la que se vieron sometidos los indígenas durante la Colonia, preservaron la propiedad comunitaria de la tierra. La república inició un sistemático despojo de esta forma de propiedad.

Las Leyes de Indias, dictadas por la corona española desde los primeros tiempos de la conquista, tendían a ser favorables a la población nativa. Y aunque estas normas y recomendaciones, por lo general no pasaron de ser sino buenos deseos, lo cierto es que la república encontró a los quechuas y aymarás en propiedad colectiva o comunitaria de las tierras agrícolas.

La situación anterior quedó ratificada mediante los decretos dictados por el Libertador Bolívar en Cuzco y Trujillo (Perú) el año 1824, cuya aplicación se extendía a Bolivia, país protegido por sus armas. Sin embargo, la estructura social que se fue conformando en la república con predominio absoluto del estamento criollo, así como el fracaso del gobierno reformista de Sucre, dio origen a un deterioro progresivo de la propiedad indígena que había sido preservada durante siglos. El primer gran atentado se produce durante la administración de Melgarejo cuando se decreta el despojo de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas. Por ley, los comunarios quedaron obligados a “vender” sus propiedades para ser convertidas en haciendas de nuevos terratenientes escogidos a voluntad del tirano.

Los indígenas y Melgarejo

En enero de 1871, las masas indígenas enfurecidas por lo que para ellas significaron las leyes agrarias de Melgarejo, persiguieron a éste por el altiplano hasta que logró ponerse a salvo ganando la frontera peruana. Pero el gobierno posterior de Morales, no obstante haber declarado la nulidad del despojo melgarejísta, persistió en la misma política acentuando la depauperación de los indígenas. De esa manera, el proceso de conversión de la propiedad comunitaria en privada e individual, continuó inalterable. El episodio siguiente tiene lugar en 1874 durante el gobierno de Tomás Frías cuando se dictan las leyes llamadas de “ex vinculación”. Continuando con la tradición melgarejista, se crearon comisiones o “mesas” revisitadoras. La función de ellas consistía en presionar a los indígenas a vender sus tierras y, a la vez, comprometerse a servir ya fuera como colono o como trabajador asalariado del nuevo propietario.

Cuando en 1899 se produjo el levantamiento paceño conocido como “revolución federal”, se afirma que los avispados liberales prometieron a los indígenas la devolución de sus tierras comunales a cambio de ayuda en la contienda civil de aquel año. Esto no pasó de ser un engaño más a la población nativa.

Cronología

1824 -1825 |

Bolívar dicta los decretos de Trujillo (28 de abril de 1824) y de Cuzco (4 de julio de 1825), aboliendo el tributo indígena y repartiendo las tierras comunales en propiedad individual, estos decretos eran válidos para Perú como también para la recién creada Bolivia.

1831 |

28 de febrero. El presidente Andrés de Santa Cruz instituye la contribución indigenal, nuevo nombre para el viejo tributo indígena.

1842 |

14 de diciembre. El presidente Ballivián promulga la Ley de Enfiteusis, que desconoce la propiedad comunal de la tierra y establece que las tierras son de dominio público.

1861 |

El presidente Achá reparte las tierras baldías en subastas públicas.

1866 |

20 de marzo, el presidente Melgarejo dicta una Ley que establece un pago para consolidar la propiedad individual de la tierra. La nueva ley no reconoce la propiedad comunal indígena. Las tierras de comunidad son rematadas.

1874 |

5 de octubre durante el gobierno de Tomás Frías se dicta la Ley de ex vinculación por la que desaparece la comunidad o ayllu de la legislación boliviana.

Las rebeliones en torno a la tierra

Dibujo. Las rebeliones en torno a la propiedad de la tierra.

El despojo sistemático de las tierras de comunidad, ha sido el origen de numerosos levantamientos de la población nativa en las regiones andinas de Bolivia (altiplano y valles). Durante la Revolución Federal que tuvo lugar en 1899 entre Sucre y La Paz, el caudillo aymara, Pablo Zárate, “el wiIIka” se unió a los liberales paceños, no para favorecer a éstos en la pugna que mantenían con los chuquisaqueños por la capitalía y por el poder político, sino en busca de sus propias reivindicaciones como clase explotada. En esa época tuvieron lugar dos famosos hechos de sangre. El primero se produjo cuando un grupo de jóvenes de la ciudad de Sucre que formaban parte del ejército constitucional del presidente Fernández Alonso, se batían en desbandada desde la localidad paceña de Corocoro y se refugiaron en una iglesia de Ayoayo donde murieron a manos de los indígenas. El otro, poco después del anterior, tuvo lugar en Mohosa, provincia Inquisivi, donde otros caudillos indígenas que se habían sublevado aprovechando el desorden ocasionado por la guerra civil, dieron muerte a soldados paceños pertenecientes al bando liberal comandado por el coronel José Manuel Pando. El hecho de que la violencia indígena se hubiese manifestado indistintamente contra quienes defendían causas diferentes, prueba que ellos buscaban una reparación de las injusticias cometidas desde la época colonial antes que una identificación con los contendientes de una u otra causa regional.

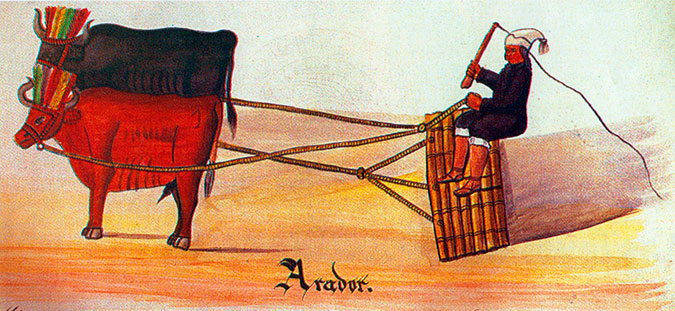

Las haciendas y el liberalismo

Dibujo. Las haciendas y el liberalismo.

Durante la época liberal (1900-1920) se acentuó el proceso de conversión de comunidades en haciendas. Esto condujo a la consolidación del régimen de servidumbre con fuertes reminiscencias del feudalismo de otras épocas históricas. Los latifundistas se constituyeron en una costra social parasitaria que vivía en las ciudades lucrando del trabajo indígena en las tierras que antes fueron de ellos. El colonato se expresaba en el trabajo que debía realizar el indígena como pago por la tenencia precaria de una parcela o sayaña. Las grandes haciendas liberales se localizaron en el altiplano y los Yungas, estas últimas dedicadas, sobre todo, al cultivo de coca.

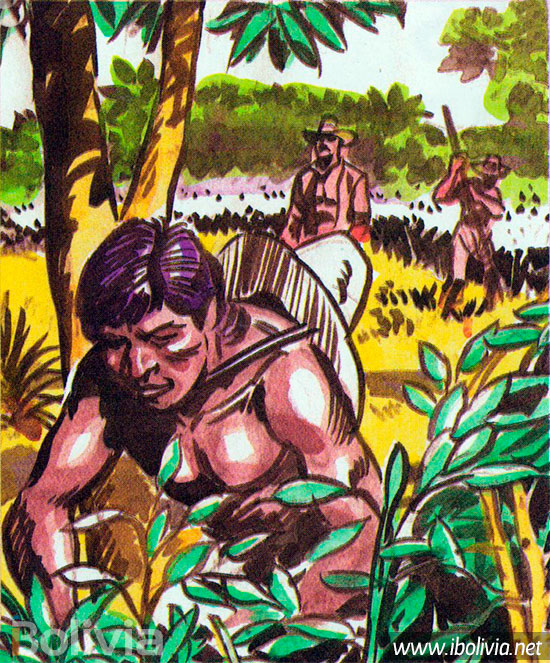

Las leyes de ex vinculación

Dibujo. Las leyes de ex vinculación - Las comunidades indígenas y la tierra.

Siguiendo con la política melgarejista de despojo de sus tierras a las comunidades indígenas, en 1874, durante el gobierno de Tomás Frías, se dictaron las leyes de ex vinculación. Consistían éstas en obligar a los comunarios que detentaban la propiedad colectiva de la tierra, a venderla en parcelas individuales y convertirse en peones o colonos de los nuevos propietarios. A ese efecto, se crearon unas “mesas revisitadoras” que eran comisiones que viajaban por las áreas rurales a presionar a los indígenas para la venta en las condiciones referidas. Esto dio origen a interminables abusos que fueron raíz de nuevas y más enconadas rebeliones que iban a culminar en 1899 con la insurrección de Pablo Zarate.